|

Ernesto Paleani

scrittore...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ernesto Paleani scrittore |

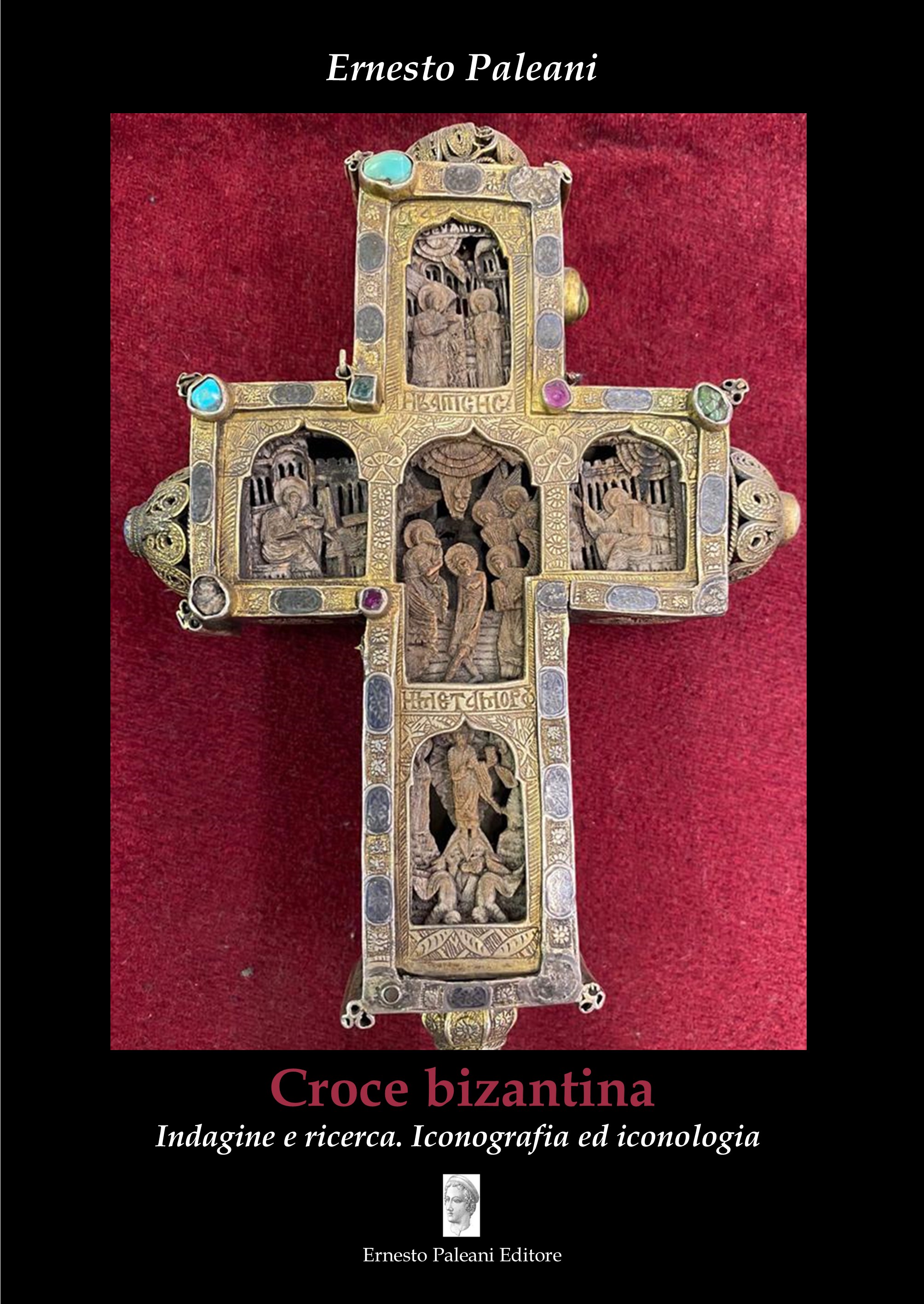

Croce aurea

bizantina. Iconografia ed iconologia. Indagini e

ricerca

|

-

2023 Croce aurea

bizantina. Iconografia ed iconologia. Indagini e

ricerca (Attorno all’arte, vol. 35)

Urbino 2023. ISBN 978-88-7658-247-9.

-

È molto difficile per un editore saper distinguere,

nelle edizioni di carattere scientifico, gli

argomenti che possano risultare inediti ed

innovativi e che siano di facile lettura. La

mia esperienza nella ricerca sia nel settore

informatico che in quello archivistico mi ha

portato il più delle volte a fare una scelta

anche sugli autori che hanno pubblicato,

valutando i testi e le fonti.

Ho avuto l’occasione di studiare questa particolare

ed unica opera d’arte verificando le reliquie

contenute in croci, cofanetti, copertine di

antichi codici ed oggetti sacri tra l’IX ed il

XIV secolo, in ambito sia bizantino che

europeo.

Agli occhi dei devoti e dei pellegrini occidentali

Costantinopoli ha rappresentato per secoli un

contenitore dei più preziosi cimeli del

Cristianesimo antico. Le sacre collezioni

delle sue chiese, e in particolare il tesoro

imperiale nella cappella bizantina di Pharos

della chiesa della Vergine di Pharos. Era una

cappella costruita nella parte meridionale del

Gran Palazzo di Costantinopoli, che portava il

nome della torre del faro (pharos) che sorgeva

accanto ad esso.[1] Essa ospitava

una delle più importanti collezioni di

reliquie cristiane nella città, e fungeva da

principale cappella palatina degli imperatori

bizantini. costituirono a lungo un modello da

imitare per le maggiori istituzioni e i

principali centri urbani d'Europa.[2]

L'attrazione dei Latini verso i tesori sacri della

capitale bizantina si manifestò nel peggiore

dei modi durante la quarta crociata e

nell'intero periodo del dominio franco

(1204-1261), quando gran parte delle reliquie

entrò nel bottino dei conquistatori e iniziò

il suo esodo verso i paesi dell'Occidente.

Tuttavia, benché la città venisse spogliata

dei suoi oggetti più prestigiosi — come ci

consta dalle fonti contemporanee — la sua fama

di ricettacolo di tesori della cristianità non

cessò per questo di rimanere fortemente

radicata nell'immaginario comune. Nel corso

del secolo XIV i viaggiatori non mancarono di

ricordare la proverbiale ricchezza di oggetti

sacri delle maggiori chiese, a partire da

Santa Sofia, la celebre basilica rivestita di

marmo e coperta d'oro. Per i Frati minori

insediati a Pera, il quartiere sotto controllo

genovese sulla sponda opposta del Corno d'Oro,

la competizione con i luoghi devoti greci si

rivelava quanto mai ardua; l'ambasciatore

castigliano Ruy Gonzalez de Clavijo[3], che visitò la

chiesa di San Francesco nel 1403, ebbe modo

tuttavia di apprezzare un buon numero di cose

sacre, tra cui anche un reliquiario del

braccio di sant'Anna, a cui mancava un dito di

cui si era appropriato l'imperatore Manuele II

per la sua collezione personale, e una

stauroteca contenente reliquie dei santi

Giovanni e Dionisio che, in seguito a una

controversia giudiziaria, il patriarca

bizantino era riuscito ad ottenere indietro

dai cavalieri latini che se ne erano

impossessati durante il sacco del 1204[4].

I Frati possedevano anche "una croce d’argento

dorato ornata di pietre preziose e di perle,

nel mezzo della quale era incastonata una

piccola croce del legno della vera Croce".[5]

Le ricerche di Anatole Frolow, che ha raccolto uno

straordinario dossier sulle singole reliquie

della croce, hanno posto in evidenza il ruolo

svolto dai tesori di Costantinopoli come

modello di riferimento per intere generazioni,

se così si può dire, di oggetti sacri, sia sul

piano delle forme di venerazione che su quello

dell'elaborazione leggendaria[6].

Sebbene il culto di frammenti della Vera Croce

conosca in Occidente una lunga storia, si deve

comunque rilevare che a lungo i Latini non

ebbero dubbi sul fatto che la più preziosa

reliquia della Cristianità, suddivisa in un

numero ancora limitato di porzioni, fosse

conservata nelle terre d'Oriente. Su questo

punto ci informa con eloquenza la lettera,

databile intorno al 1118[7], con cui il

franco Anseau (Ansellus), cantore della chiesa

del Santo Sepolcro a Gerusalemme, conferma al

vescovo di Parigi Gerberto l'invio in dono di

una porzione del sacro cimelio da lui ricevuto

dalle mani della vedova del re di Georgia

David; questa, posta in venerazione nella

cattedrale di Notre-Dame e onorata in seguito

con la cerimonia annuale del Lendit[8], consisteva in

una piccola croce ricavata dal legno del

suppedaneo e inserita in una più grande, fatta

del legno stesso che servì per crocifiggere

Cristo[9]. La sua

importanza veniva posta in evidenza dal

chierico crociato in quanto si trattava di una

delle poche porzioni di una certa consistenza

conservatesi dopo che la reliquia originaria,

alla vigilia dell'invasione araba della

Palestina, era stata spartita allo scopo di

garantirne una migliore conservazione:

Itaque in Constantinopolitana urbe, praeter

imperatoris crucem, sunt inde tres cruces, in

Cypro duae, in Creta una, in Antiochia tres,

in Edessa una, in Alexandria una, in Ascalone

una, in Damasco una, in Hierusalem quatuor,

Suriani habent unam, Graeci de Sancto Saba

unam, monachi de valle Josaphat unam, nos

Latini ad Sanctum Sepulcrum habemus unam, quae

habet palmum et dimidium longitudinis, et

pollicem unum latitudinis, et grossitudinis in

quadro. Patriarcha quoque Georgianorum habet

unam, rex etiam Georgianorum habuit unam, quam

modo, Deo gratias, vos habetis.

Il quadro della distribuzione delle reliquie della

Vera Croce che Anseau presenta al suo

interlocutore è in gran parte dominato da un

intento ben preciso, quello di sottolineare

come i maggiori centri della Cristianità

orientale, in gran parte sottratti all'Islam

pochi anni addietro, siano beneficati dal

possesso di frammenti più o meno grandi.

Costantinopoli viene significativamente per

prima nella sequenza e nel numero di cimeli

posseduti, tra i quali spicca la cospicua

porzione posseduta dai basileis nella

collezione del Pharos, a cui si allude

incidentalmente come a cosa di comune

conoscenza[10]; l' antica

sede patriarcale di Antiochia, di recente

riguadagnata alla fede,

può vantare il possesso di tre croci,

mentre Alessandria, ancora sottomessa ai

Mussulmani, si deve accontentare di una, al

pari delle città di minor prestigio come

Edessa, Ascalona o Damasco. Gerusalemme, la

nuova capitale del Regno latino, è l'unica a

poter eguagliare Bisanzio: frammenti hanno

continuato per secoli ad esser oggetto di

venerazione in tre dei più eminenti monasteri

greci e siriani, ma indubbiamente quello di

dimensioni più cospicue va identificato nella

Santa Croce conservata nella basilica del

Santo Sepolcro, rinvenuta per grazia di Dio

nel 1099 e presto assurta al ruolo di vero e

proprio palladio dei Latini di Terrasanta[11].

Nei secoli successivi le reliquie della Vera Croce

erano destinate a diffondersi e moltiplicarsi

su larga scala nei tesori delle cattedrali,

delle abbazie e dei conventi dell'intera

Europa cristiana.

Non è probabilmente un caso se ancora nel 1356,

quando scrive il suo Livre des merveilles,

Jehan de Mandeville[12] non ha dubbi

nel dire che le memorie della Passione sono

conservate a Costantinopoli, e che solo una

parte della Corona e delle altre reliquie

cristologiche fa bella mostra di sé nella

cappella del re di Francia.[13]

“Nell'immaginario latino Costantinopoli, intesa come

serbatoio pressoché illimitato di cimeli sacri

e mirabilia cultuali, continuò per secoli a

godere di un prestigio e di una fama pressoché

insopprimibili. Così come costituì a lungo la

"patria naturale" delle reliquie della

Passione e il focolaio dei più importanti

culti cristologici, allo stesso modo fece da

sfondo all'elaborazione leggendaria dei

diversi "sottoprodotti" del culto della Croce,

come la crux mensuralis, la stauroteca

sospesa per aria di Stavrovouni o la "croce

della Lavanda dei piedi" nel Kollakion di

Rodi. Siffatto patrimonio di credenze, se pure

subì adattamenti e contaminazioni, sopravvisse

di secoli alla conquista ottomana della Città

nel 1453”.[14]

La Croce aurea bizantina, in esame, è un tesoro che

si è salvato dopo secoli di ruberie, saccheggi

e conservato ancora in Patria grazie alle

Famiglie che hanno tramandato di generazione

in generazione questa unica ed inestimabile

opera d’arte cristiana.

[1]

Bacci Michele, Vera Croce,

vero ritratto e vera misura: sugli

archetipi bizantini dei culti

cristologici del medioevo occidentale,

in Byzance et les reliques du Christ

(Travaux et mémoires du Centre de

recherche d'histoire et civilisation

de Byzance.

Monographies, 17; 20. congres international des etudes byzantines, Paris

19-25 aout 2001) edite par Jannic

Durand et Bernard Flusin Paris :

Association des amis du centre

d'histoire et civilisation de Byzance,

2004, pp. 223-238;

Holger A. Klein, Sacred

Relics and Imperial Ceremonies at the

Great Palace of Constantinople, in

F.A. Bauer (a cura di), Byzas,

n. 5, 2006, pp. 79–99.

[2]

Bacci Michele, Vera Croce,

vero ritratto e vera misura,

op. cit.; Su questi temi rimane a

tutt'oggi fondamentale lo studio in

due tomi di

P. Riant, Exuviae sacrae

Constantinopolitanae, Genève 1878;

per la storia delle reliquie della

Sacra Corona e della Santa Lancia cfr.

F. De Mély, Exuviae sacrae

Constantinopolitanae, Paris 1905.

Sulla funzione eminentemente politica

della collezione reliquiale dei

basileis, modello principe per gli

altri centri di potere del mondo

cristiano, cfr. soprattutto B.

Flusin, Construire une nouvelle Jérusalem : Constantinople

et les reliques, in L'Orient dans

l'histoire religieuse de l'Europe.

L'invention des origines, a cura di M.

A. Amir-Moezzi e J. Scheid, Turnhout

2000, p. 51-70, e ID., Les reliques

de la Sainte-Chapelle et leur passé

impérial à Constantinople, in Le

trésor de la Sainte-Chapelle, catalogo

della mostra (Parigi, 31 maggio-27

agosto 2001), a cura di J. Durand e

M.-P. Laffitte con D. Giovannoni,

Paris 2001, p. 20-31, e i contributi

raccolti nel volume

Vostoënohristianskie relikvii/ Eastern

Christian Relics, a cura di A. M.

Lidov, Moskva 2003, tra cui

M. Bacci, Relics of the

Pharos Chapel: A View from the Latin

West, p. 234-246; Byzance et

les reliques du Christ, éd. J.

Durand et B. Flusin (Centre de

recherche d'Histoire et Civilisation

de Byzance, Monographies 17), Paris

2004.

[3]

Bacci Michele, Vera Croce,

vero ritratto e vera misura,

op. cit.; Ruy González de Clavijo

(Madrid, ... – Madrid, 2 aprile 1412)

è stato uno scrittore, diplomatico ed

esploratore spagnolo di origine

castigliana.

[4]

Bacci Michele, Vera Croce,

vero ritratto e vera misura,

op. cit.;

Storoni, Viaggio a

Samarcanda 1403-1406. Un ambasciatore

spagnolo alla corte di Tamerlano,

Roma 1999, p. 77-78.

[5]

Bacci Michele, Vera Croce,

vero ritratto e vera misura,

op. cit.;

Robert De Clari, La conquête

de Constantinople (1204), 82-83,

ed.

A. Pauphilet - E. Pognon, Historiens et chroniqueurs du Moyen Âge, Paris

1952, p. 72-74.

[6]

Bacci Michele, Vera Croce, vero ritratto e

vera misura, op. cit.;

A. Frolow,

La relique de la Vraie Croix.

Recherches sur le développement d'un

culte, Paris 1961. Cfr. anche

A. Legner, Reliquien in Kunst und Kult zwischen Antike

und Aufklürung, Darmstadt 1995, in

part.

55-87.

[7]

Bacci Michele, Vera Croce, vero ritratto e

vera misura, op. cit.;

G. Bautier,

L'envoi de la relique de la Vraie

Croix à Notre-Dame de Paris en 1120,

Bibliothèque de l'Éclole des Chartes

129, 1971, p. 387-397.

[8]

Bacci Michele, Vera Croce,

vero ritratto e vera misura,

op. cit.;

L. Levillain, Essai sur les

origines du Lendit, Revue

historique 155, 1927, p. 240-276.

[9]

Bacci Michele, Vera Croce,

vero ritratto e vera misura,

op. cit.; L'aspetto della

reliquia, oggi scomparsa, ci è noto da

una miniatura quattrocentesca, per cui

cfr. J. HUBERT, Quelques vues de la

cité au xve siècle dans un bréviaire

parisien conservé à la Bibliothèque

Municipale de Châteauroux, Mémoires de

la Société nationale des antiquaires

de France 77, 1928, p. 11-13.

[10]

Bacci Michele, Vera Croce,

vero ritratto e vera misura,

op. cit.; Il passo può essere

accostato alle parole dell'anonima

descrizione di Costantinopoli del 1150

circa (Riant,

Exuviae, cit., II, p. 211),

che, nel descrivere il tesoro del

Pharos, enumera la "Crux dominica"

e "eiusdem Crucis tria frusta".

Esisteva dunque, accanto a tre piccole

stauroteche, una porzione più cospicua

e massiccia, che dev'essere

identificata con la "pars maxima

Ligni sanctae Crucis" menzionata

dalla cosiddetta Lettera di Alessio

Comneno a Roberto di Fiandra (ibid.,

p. 208) e che si riteneva traslata a

Costantinopoli da sant'Elena, come

sottolineano Guglielmo di Malmesbury (ibid.,

p. 211), l'abate islandese Nikulas

Saemudarsson, che la colloca tuttavia

in Santa Sofia (cfr. ibid., p.

213). Va posto in evidenza come

esistesse una sorta di corrispondenza

tra la collezione cristologica del

Pharos e quella della Grande Chiesa;

l'Anonimo Mercati, un testo latino

composto nel sec. XII sulla base di

una precedente fonte patriografica

greca, osserva a questo proposito che

S. Sofia conserva il "lignum Domini

et partes de sanctuariis omnibus quae

sunt in magno palacio"; cfr.

l'edizione di

K. N. Ciggaar, Une

description de Constantinople traduite

par un pèlerin anglais, REB 34,

1976, p. 211-267, in part. 246. Le

fonti più antiche sono tuttavia

concordi nell'attribuire alla Grande

Chiesa il possesso della Vera Croce

(intesa come il cimelio recuperato da

Eraclio durante le guerre persiane) e

di altre croci, trasportate da

Niceforo Foca da Tarso : cfr.

Flusin, Construire une

nouvelle Jérusalem, cit.,

p. 51-54, 55, 61.

[11]

Bacci Michele, Vera Croce,

vero ritratto e vera misura,

op. cit.;

Frolow, La relique,

cit., p. 286-287; J.

Folda, The Art of the

Crusaders in the Holy Land 1098-1187,

Cambridge (Mass.) 1995, p. 83.

[12]

I viaggi di Mandeville è un resoconto

di viaggio del XIV secolo a firma di

Jehan de Mandeville, anglicizzato cone

sir John Mandeville. Il presunto

resoconto iniziò a circolare tra il

1356 e il 1366 probabilmente in lingua

anglo-normanna.

Livre des merveilles, Marco Polo,

Odoric de Pordenone, Mandeville,

Hayton,

etc. vol. 1 Berthaud, Paris 1907

(Bibliothèque nationale, France.

Département des manuscrits;

Bibliothèque nationale de France.

Manuscript. Français 2810, fol. 1-96); M. G. F. Warner, pour le Roxburghe Club, The

Buke of John de Maundeuill, ...

edited together with the french text,

notes, and introduction, Westminster,

1889.

[13]

Bacci Michele,

Vera Croce, vero ritratto e vera

misura, op. cit.;

[14]

Bacci Michele,

Vera Croce, vero ritratto e vera

misura, op. cit.;

-

Biblioteche lettura del testo:

-

Ernesto Paleani:

|

|

|

| |

|

|