L’alta Sabina è attraversata dalla via Salaria, strada consolare di importanza primaria. Su questo asse viario si trovano importanti resti archeologici.

Ad Ortali, a pochi chilometri da

Cittaducale, iniziarono i lavori di scavo che portarono alla luce le

antiche terme di Cutilia o Terme di Vespasiano.

Qui si recavano Vespasiano e Tito nel periodo estivo, per rinfrancare il

corpo e lo spirito, lontano dal caos della “caput mundi”.

Le Terme furono celebrate da vari scrittori del periodo romano per la

meraviglia che suscitavano.

L’area degli scavi copre circa 900 mq. I ruderi di qualche villa si

possono ancora vedere qua e là.

Gli uomini e il tempo distrussero questi manufatti anche per

l’utilizzo di materiali come il laterizio soggetto a deperimento.

L’antica Cutilia era ricchi di templi. Un’edificio sacro doveva

probabilmente trovarsi dove ora si ammirano i suggestivi ruderi della

chiesa di San Vittorino sita sulla destra della via Salaria.

Proseguiamo da S. Vittorino,

dirigendoci verso il lago di Paterno (sito nel comune di Castel

S. Angelo), ritenuto sacro, nel territorio dell’antica città di

Cutilia.

Varrone definì il lago di Paterno l’ombelico italico, probabilmente

per la posizione geografica e la sua forma tondeggiante.

Sempre Varrone ci racconta che qui aveva luogo il culto delle Lymphae

commotiles.

Tale nome derivava dal movimento di una piccola isola che vi gallegiava

e che si spostava al soffio del vento.

Probabilmente l’isola era formata da incostrazioni calcaree formatesi

su tronchi, rami ed altri vegetali caduti nel lago in precedenza.

Seneca scrisse che gli abitanti lo dedicarono alla Vittoria. Solo

durante le feste solenni si svolgevano sacrifici e i sacerdoti si

recavano dove era posta l’isoletta.

Non lontano da Castel

S. Angelo si possono osservare dei muraglioni giganteschi di età

romana e qualcuno pensa si tratti delle cosidette Terme di Tito.

Svetonio scrisse che in questi luoghi si recava anche l’imperatore

Vespasiano.

Dirigendosi verso Borgovelino

verso la piazza principale, dal portale di una chiesa rinascimentale si

diparte una piccola via che conduce in direzione del fiume Velino.

Qui si trovano i resti di un antico tempio dedicato ai santi Dionisio,

Rustico ed Eleuterio.

Nella facciata furono murate per evitarne la dispersione delle pietre

appartenenti ad edifici di epoca precedente.

Una di esse è di età romana. La scritta latina che vi figura ci fa

capire che nei pressi doveva trovarsi un tempio dedicato alla dea della

caccia e della selva Diana.

Ma la reliquia di età classica più importante si trova a sud-est del

paese, tra la Salaria antica e la nuova.

E’ un imponente rudere e si tratta del cosidetto Ninfeo dei Flavi

restaurato nel 1978.

Potrebbe trattarsi di una parte di una sontuosa villa dotata di ambienti

termali.

Lasciamo Borgovelino

e ci avviciniamo ad Antrodoco.

Importante stazione della via Salaria nel periodo romano, perchè qui la

Salaria vetus si biforcava. Il tratto principale andava verso Ascoli e

un diverticolo si dirigeva verso Amiternum.

Antrodoco cambiò diverse volte il suo nome. Quello più antico pare sia

Interocrium che vuol dire località tra i monti.

Situata alle pendici del monte Giano, Antrodoco

è ricca d’acque e nell’antichità come ricorda Strabone fu sede di

bagni.

Durante i lavori per la costruzione della stazione ferroviaria sono

stati rinvenuti reperti di età romana.

Questi lavori hanno riportato alla luce tombe a cappuccina, epigrafi e i

resti di alcuni ambienti che potrebbero essere identificati con un

impianto termale. Un angolo caratteristico è via del Ponte dove sotto

l’arco vi è un’epigrafe romana.

Ad Antrodoco

la Salaria va verso Nord e si inoltra nelle Gole del Velino.

Dirigendosi verso Posta,

prima di arrivare a Sigillo, a sinistra della via Salaria al chilometro

118, si può ammirare un muraglione del periodo romano.

Nei pressi c’è una colonna incastrata nella roccia. Era il Cippo del

69° Miliario. Essa stava ad indicare la metà della Salaria tra il

Tirreno e l’Adriatico.

Oltre Sigillo i romani tagliarono le coste dei monti per circa 200

metri. Furono opere di alto valore ed ardimento; esse sono ora visibili

nel tratto dell’antica via.

Ed eccoci a Posta.

Ed eccoci a Posta.

Dalla Salaria sottostante si possono notare i resti delle mura con i

tipici torrioni.

Nel periodo romano qui doveva trovarsi una “mansio”, cioè una

stazione di sosta per il cambio e il riposo dei cavalli.

A circa un chilometro da Posta,

nel mezzo della nuova Salaria, si trova il rudere della chiesa di Santa

Rufina.

Qui nel periodo romano c’era con molta probabilità un tempio dedicato

alla dea Vacuna.

Vacuna era la protettrice della caccia, delle campagne,

dell’agricoltura e delle selve.

Il poeta augusteo Orazio Flacco conferma la presenza del tempio perchè

lo visitò e un’epigrafe, rinvenuta, parla della dea Vacuna.

Proseguendo verso Borbona, in località Le Mòje o Colle Storno, vi sono siti, recentemente individuati, di età paleolitica e romana.

Da Borbona

ci dirigiamo a Cittareale,

culla dei Flavi.

Qui sorge l’area più importante sulla quale era situato il “vicus

Phalacrinae”, definito modicus,cioè piccolo, da Strabone.

L'importanza del villaggio è dovuta al fatto che il 17 novembre del 9

d.c. vi nacque Vespasiano.

Qui Vespasiano iniziò fin da piccolo a coltivare i campi. Ma il destino

lo chiamò a Roma dove iniziò la carriera militare che lo portò fino

al trono imperiale.

Con lui a Roma iniziarono i lavori del Colosseo. A lui successero i suoi

figli, Tito e Domiziano.

La chiesa di San Silvestro sorge sul luogo di un tempio romano e

presenta, riutilizzate, alcune pietre antiche provenienti da quest'

ultimo. La chiesa di S. Maria in piazza conserva una lapide con

iscrizione latina

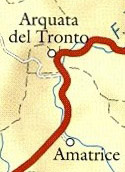

Da Cittareale ci rechiamo ad Accumoli, stazione della via Salaria che in età romana si chiamava Vicus Badies.

Dopo aver visitato questo piccolo

borgo ricco di tesori volgiamo la nostra attenzione ad Amatrice

situata ai piedi dei Monti della Laga.

Nell'alta valle del Tronto, la Conca di Amatrice

costituisce un'area di grande interesse da un punto di vista

archeologico e monumentale.

Nel secolo scorso furono individuati resti di ambienti con pavimenti a

mosaico e vasche da bagno in pietra in località S. Pietro in Campo;

alcune tombe furono inoltre scoperte nella frazione di S. Angelo. Il

monumento più famoso della zona è sicuramente la struttura in contrada

Campo, nei pressi della frazione di Torrita.

Un cippo in calcare locale con iscrizione latina di Securius Vestigator

, soldato della IV cohors praetoria, proviene da questa zona ed è stato

collocato all'ingresso della sede comunale di Amatrice.

Le più recenti scoperte archeologiche in questo territorio risalgono al

1994, durante il quale è stata avviata una intensa attività, volta

alla ricerca, alla documentazione e alla valorizzazione del vasto

patrimonio archeologico della Sabina. Questi interventi, effettuati da

un'équipe di volontari, composta di laureandi e laureati in archeologia

coordinati dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio, hanno

interessato per primo la località Scandarello - Le Conche.

Il sito, che si trova su una propaggine collinare e per tre quarti

dell'anno coperta dalle acque del bacino lacustre artificiale di

Scandarello, ha restituito alcune tombe a fossa rivestite con lastre di

pietra, realizzate presso una struttura interpretata come edificio di

culto di epoca medievale.

Sono state riportate alla luce 15 sepolture, ma nessuna di esse ha

restituito oggetti di corredo.

In un pianoro di Pizzo di Sevo, denominato Macchie Piane, è visibile un sentiero praticato dall’uomo che qualche storico afferma essere stato il supposto Passo d’Annibale, dove sarebbe passato con i suoi elefanti il grande cartaginese. Il “Tracciolino” di Annibale è situato in luogo pieno d’incanto.

Bibliografia: Ernesto Paleani, La via Salaria percorso marchigiano archeologico, geologico, storico e turistico (Stradari, Antiche vie romane), Apecchio, 2007 (in copie numerate, esaurito)

- Ernesto Paleani, La via Salaria percorso marchigiano archeologico, geologico, storico e turistico (Stradari, Antiche vie romane), Apecchio, 2009