"Atlantis.

Indagine

bibliografica dalle fonti di Platone fino agli scrittori moderni e le

ipotetiche ricostruzioni cartografiche"

"Atlantis.

Indagine

bibliografica dalle fonti di Platone fino agli scrittori moderni e le

ipotetiche ricostruzioni cartografiche"

a cura di

Ernesto Paleani..

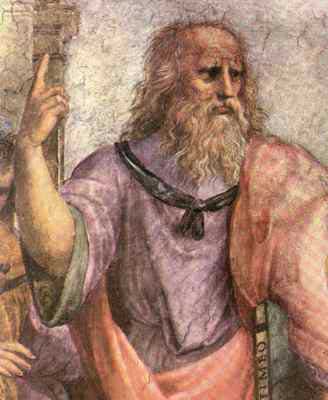

Filosofo

greco (Atene 428/427-347 a.C.). Nato

da famiglia aristocratica,

discendente per parte di madre da Solone, sin da giovane ebbe una

educazione filosofica; secondo Aristotele conobbe Cratilo, scolaro

di Eraclito, e si familiarizzò con la dottrina eraclitea. Ma in

questo primo periodo la sua attività fu rivolta a composizioni

letterarie, epiche e tragiche. A vent'anni conobbe Socrate, che lo

guidò a un contatto fecondo con la filosofia.

Dopo la morte di Socrate Platone

intraprese svariati viaggi, di cui uno forse in Egitto.

Significativi per il rapporto con la politica sono i tre viaggi in

Magna Grecia. A Siracusa, dove si legò di amicizia con Dione, zio

di Dionisio il Giovane, Platone tentò di attuare la sua idea del

governante illuminato dal filosofo. Ma Dionisio il Vecchio, allora

tiranno della città, preoccupato dei suoi progetti, lo fece

allontanare.

Fu

al ritorno ad Atene che costituì l'Accademia, società culturale,

alla quale diede la struttura di un'associazione religiosa. Quando

Dionisio il Giovane succedette al padre,egli tornò a Siracusa

per riprendere il suo progetto, ma Dionisio, dilettante-presuntuoso

del potere, lo deluse tanto che se ne tornò ad Atene. Una terza

volta egli tornò a Siracusa, ma ancora fallì il suo tentativo di

instaurare un governo retto dalla filosofia. Denso di polemiche è

stato fin dall'antichità il processo della storiografia filosofica

per stabilire l'autenticità degli scritti di Platone. La grandezza

della sua personalità, che ha costituito il punto di riferimento di

una lunga tradizione, ha fatto sì che gli fossero attribuite molte

opere da lui non scritte. Il rigore della filologia ottocentesca ha

esasperato il problema, finendo col considerare spurie la maggior

parte delle opere. In seguito la critica moderna, tenendo maggior

conto della tradizione, ha preferito operare con più cautela;

servendosi delle testimonianze antiche, considerando il contenuto

dottrinale e soprattutto fondandosi sulla forma linguistica, ha

riaccolto come autentici parecchi dialoghi. Importante è pure il

problema della cronologia degli scritti, se si considera l'asistematicità

del suo pensiero , per cui ritrovare la successione dei dialoghi

significa cogliere lo sviluppo del suo stesso pensiero. I

dialoghi vengono ordinati in base a vari criteri stilistici e di

contenuto e raggruppati come segue: I periodo, scritti giovanili

socratici, Apologia di Socrate, Critone, Ione, Alcibiade

I, Lachete, Liside, Carmide, Eutifrone;

II periodo, di trapasso, Eutidemo, Ippia Minore,

Cratilo, Ippia Maggiore, Menesseno, Gorgia, Repubblica

I, Protagora, Menone; III periodo, dottrina delle idee,

Fedone, Convito, Repubblica II-X, Fedro; IV periodo,

autocritica e fase finale, Parmenide, Teeteto, Sofista,

Politico, Filebo, Timeo, Crizia, Le leggi.A questi dialoghi

vanno aggiunte 13 Lettere, di cui la VII e l'VIII sono in

genere date per autentiche. Il carattere dialogico degli scritti di

Platone rappresenta la sostanza stessa della sua filosofia. Il

dialogo platonico è sempre costituito da una tesi aperta, che nel

contraddittorio viene esplicandosi, mentre

l'interlocutore-contraddittore sposta di continuo le sue opposizioni

di volta in volta che una verità va affermandosi. È lui stesso

adeguatamente sollecitato a riconoscere la verità. Notevole è il

cambiamento di stile da un dialogo all'altro: i dialoghi giovanili

sono caratterizzati da interventi brevi e vivaci da parte dei

partecipanti e conservano intatta la loro natura dialogica; gli

ultimi sono appesantiti da lunghi interventi, che svisano

l'andamento del dialogo e ne fanno quasi un trattato. Socrate è

quasi sempre il protagonista, ma negli ultimi dialoghi la sua figura

è sempre più sfocata o addirittura scompare.

|

|